支え合いの地域づくりを紹介します(生活支援体制整備事業)

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

生活支援サービスの体制整備

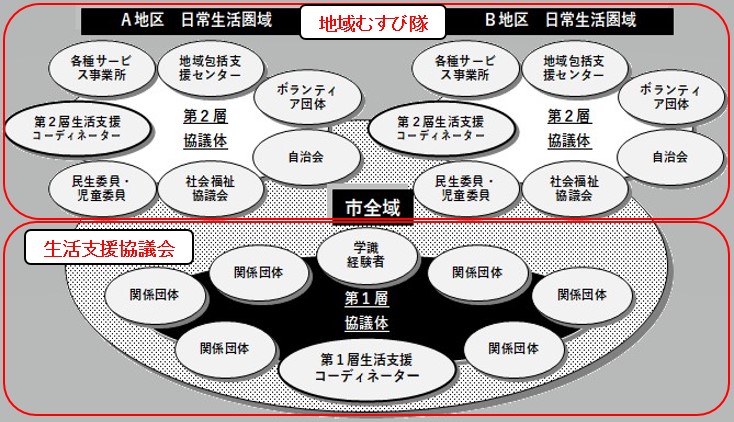

高齢者の様々な生活支援サービスに関するニーズへの対応や、地域課題を解決するため、生活支援コーディネーターや生活支援協議会(第1層協議体)および地域むすび隊(第2層協議体)の活動を通して、生活支援サービス体制の整備を推進しています。

さくら市の協議体イメージ図

なぜこのような活動が必要なの?

日本では、2042年に高齢者人口がピークを迎え、その後も75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されます。また、団塊の世代が75歳以上となる2025年(令和7年)以降は、国民の医療や介護の需要が、今まで以上に増加することが見込まれます。

そのため、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けるためには、地域ごとの課題に対応した支え合いの地域づくりを推進することが必要です。

生活支援コーディネーター

生活支援コーディネーターとは、別名を地域支え合い推進員といい、多様な主体による多様な取組のコーディネート業務を実施することにより、地域における一体的な生活支援等のサービス提供体制の整備を推進する者のことです。

市では、高齢者の生活支援及び介護予防に関するニーズの把握やサービス創出およびサービスの担い手の養成、地域包括支援センターや市内の関係機関とのネットワーク構築、高齢者のニーズとサービスのマッチングを目的に、中学校区単位で活動する第2層生活支援コーディネーターを2名、市全域を対象とする第1層生活支援コーディネーター1名配置しています。

生活支援協議会(第1層協議体)

生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、行政機関、生活支援コーディネーター、地域の関係者からなる協議体を設置し、地域の情報共有及び連携・協働により、不足するサービスの充実や担い手の養成、活動する場の確保など、地域資源の開発に取り組んでいます。

今までの実績として、住民主体による生活支援サービスや桜ささえあいポイントなどの新たな事業を創出しました。

地域むすび隊(第2層協議体)

「人と人とのつながりをつくろう」を活動のテーマとして、地域の課題、地域に必要なこと、活動のねらい、具体的にどんな活動をするか等について、情報を共有しながら、地域づくりについての話し合いや活動を実践しています。

令和6年度の活動予定については、![]() こちら(pdf 361 KB)をご覧ください。

こちら(pdf 361 KB)をご覧ください。

新規メンバーも募集しておりますので、興味がある方はぜひご連絡ください。

よかっぺ通信

毎月、地域むすび隊の活動の様子を「よかっぺ通信」として、発信しています。

どんな話し合いをしているのか、具体的にどのような活動をしているのか、ぜひご一読ください。